『水をよく飲む』『よく食べる』病気があるのを知っていますか?

今回は、

犬の副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

の勉強です。

ステロイドって何?

副腎って何してるの?

元気なのに病気なの?

治療は必要なの?

こんな疑問に答えられればと思います。

もくじ

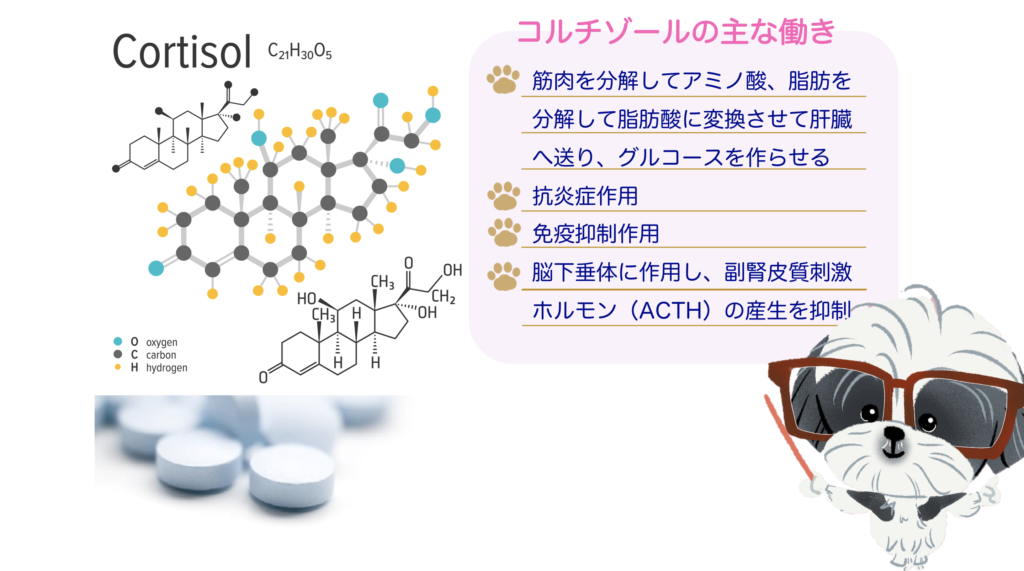

ステロイドはもともと体内で作られている!!

『ステロイド』って単語は聞いた事がありますか?

おそらく皆さんがご存知なのはステロイド薬。

多くの病気でその治療に使用され、我々はステロイドの恩恵に与かっています。

ステロイドは

もともと体内でコレステロールから作られているホルモンの1つ

で、副腎・卵巣・精巣などから分泌されています。

- 副腎皮質:コルチゾール、アルドステロン

- 精巣:テストステロン

- 卵巣:エストロゲン、プロゲステロン

- 胎盤:エストロゲン、プロゲステロン

- 腎臓:1.25-ジヒドロキシコレカルシフェロール

治療に使用しているステロイド薬は、主に副腎皮質からの糖質コルチコイドを人工的に合成した合成ステロイドです。

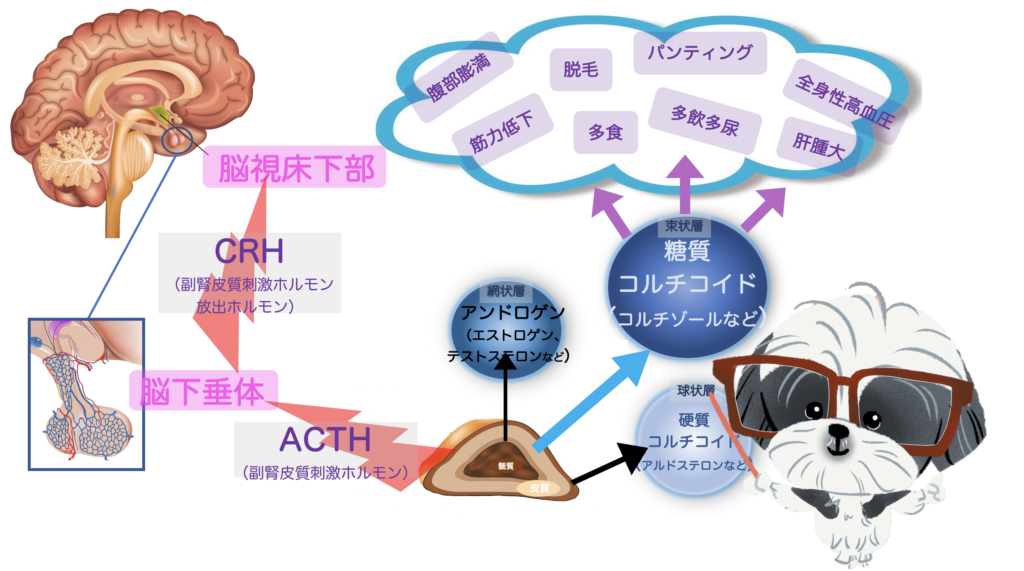

小さいけど大きな存在:副腎

左右の腎臓のすぐそばにある非常に小さな臓器が副腎です。

人ではそれぞれの重量は約4gということからも、その小ささが分かると思います。

この小さな臓器から多くのホルモンが産生・分泌されて体に大きな影響を与えています。

副腎は副腎髄質と副腎皮質という2つの別個の部分からできています。

髄質は副腎の中心部にありカテコラミン(アドレナリン、ノルアドレナリン)を分泌します。

皮質は内側から網状層、束状層、球状層の部位に分けられ、30種類以上のステロイドが分泌されます。

特に重要なのが、

球状層から分泌される硬質コルチコイド(アルドステロンなど)

と

束状層から分泌される糖質コルチコイド(コルチゾール、コルチゾンなど)

です。

(糖質コルチコイド)ステロイドで元気に見える‼︎

コルチゾールを主としたステロイド(糖質コルチコイド)は、体へ様々な影響を与えます。

ホントにたくさんの機能があります!!

体が肉体的・精神的ストレスを受けた際(例えば事故にあった時)は、

このコルチゾールが多量に分泌されそのストレスに耐えられるように働きます。

その例として以前より言われているのが

fight-or-flight response(闘争・逃走反応)

です。動物が危機的状況に直面すると、多量のコルチゾールを分泌し血圧や血糖レベルを上げ、緊急時に必要ない臓器の活動を抑制するようになり、

闘うのか

逃げるのか

の状態になります。

短期的には非常に重要になります。

”ストレスホルモン”

と呼ばれたりします

このコルチゾール過剰の状態が長く続くと体にとっては悪影響が出てきます。

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

副腎皮質機能亢進症(Hyperadrenocorticism:HAC)は人では10万人に1人(猫でも同じくらい)と稀な病気ですが、犬では500頭に1頭の発症率とされ比較的よくみる病気の1つです。

機能亢進つまり先ほどから言っている

副腎皮質からのホルモンが長期に過剰になってしまう

のが問題となる病気です。

定義としては

『副腎皮質ホルモン(特にコルチゾール)の過剰による多彩な臨床徴候』

ということになります。

症状の原因になっているのはコルチゾールになりますが、コルチゾールを分泌しているのは副腎皮質です。

さらに副腎皮質に

『コルチゾールを作れ!!』

と命令を出しているのは脳にある下垂体という部位です。

そして下垂体に指令を出しているのは脳視床下部という部位です。

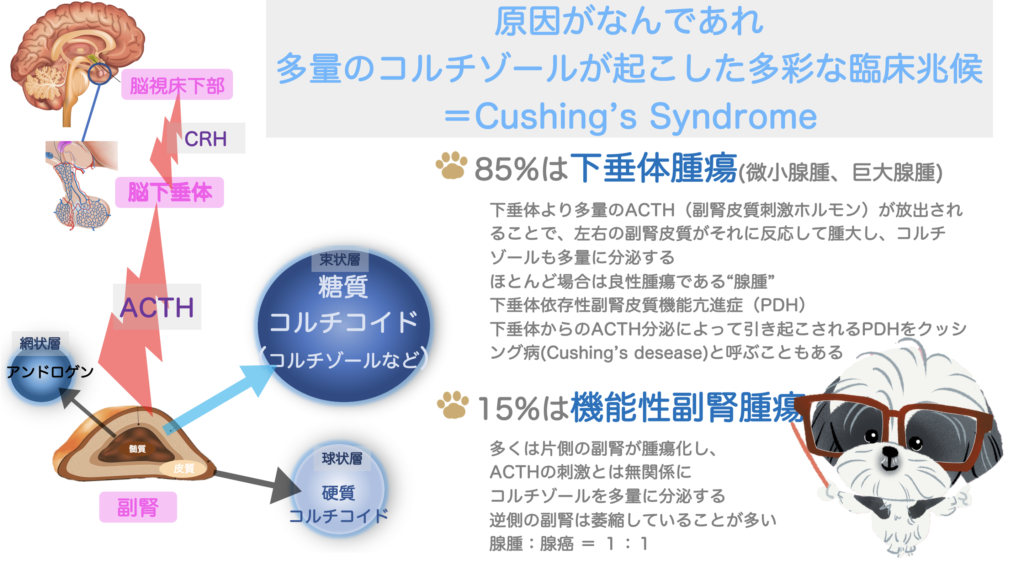

クッシング症候群の原因

犬の副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)では、原因は大きく2つあるとされていますが、

どちらも腫瘍を意味しています。

原因の1つは脳下垂体の腫瘍です。

犬のクッシング症候群の約85%が下垂体ACTH産生腫瘍が原因とされています。

この下垂体ACTH産生腫瘍はほとんどの場合は良性腫瘍とされる“腺腫”です。

下垂体は3つの部位からできていますが、下垂体ACTH産生腫瘍ではその70%が前葉(corticotroph由来)、30%が中葉(A細胞・B細胞由来)になっています。

腫瘍の大きさで分類することもありますが、10mmを基準にしていて10mmを超える巨大腺腫が約20%、10mm未満の微小腺腫が約80%となっています。

もう1つの原因は副腎の腫瘍によるものです。

犬のクッシング症候群の約15%は機能性副腎腫瘍によるものとされています。

多くは片側が腫瘍化していて腫瘍でない側は小さくなっています。両側が腫瘍というのは稀です。

副腎にできた腫瘍の場合は、

良性(腺腫):悪性(腺癌)=1:1

の割合になってます。

ちなみにステロイド薬を多量に長期に飲んだ場合も同じことが起こります。

これを

“医原性クッシング症候群”

と言います。

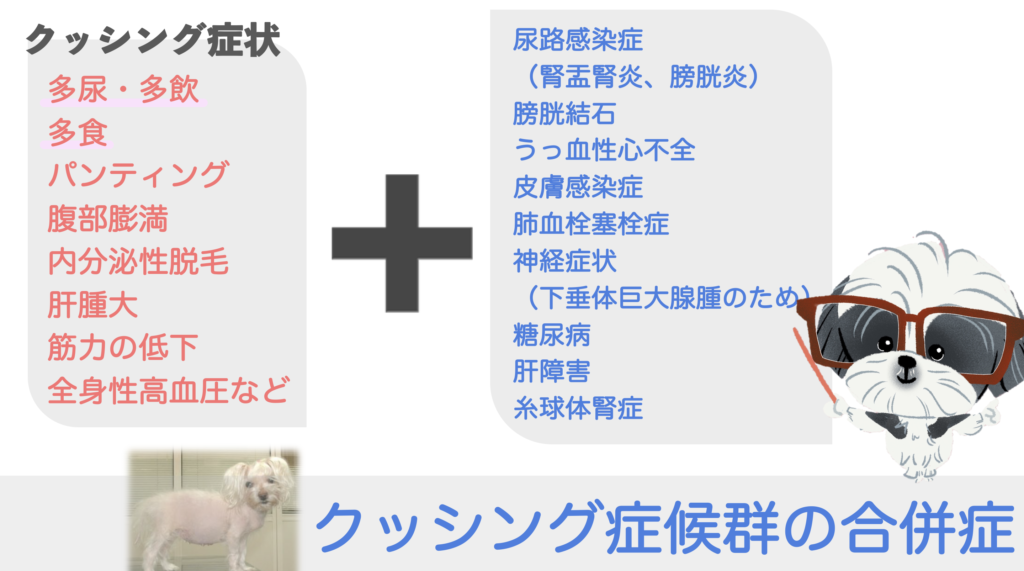

症状:よく飲む!!よく食べる!!

85%ほどに多尿・多飲、

40〜60%に多食がみられます。

(Behrend EN JVIM2013、Bennaim M Vet J 2019)

飼い主様から見ると、

『よく食べて、よく飲んで』

は、元気のバロメーターではないでしょうか?

でも、以前より食べる・食べ過ぎるや飲み過ぎるは病気のサインかもしれませんね。

50〜70%位に腹部膨満がみられます。これは、全身の筋肉・脂肪が分解されて肝臓へエネルギーとして運ばれ肝腫大・内臓脂肪の増加が起こるためです。重たいお腹(肝臓や内臓脂肪)を低下した腹筋で支えきれないために垂れ下がったお腹で“太鼓腹”と表現されることもあります。

皮膚症状も多く、皮膚が菲薄化して左右対称性に脱毛をするようになります。

診断

問診:一番大事なポイントです。

一番大事なのは、

クッシング症状があるかどうかです。

以前と比べて、食べ過ぎるようになっていないか。

以前と比べて、水を飲み過ぎるようになっていないか。

など症状があることが診断の際の最も大事なポイントです。

身体検査

身体検査では、多くの犬が腹部膨満になっています。

パンティングをしていることも多いです。

これは、肝腫大によって胸が圧迫されていること、呼吸筋が低下していること、肺高血圧症になっていることなどが原因です。

行動の変化や発作などがみられる犬がいますが、これは下垂体の巨大腺腫による脳の圧迫などが考えられます。

皮膚症状として脱毛、皮膚の菲薄化、コメド(毛穴づまり)などもみられます。

血液検査

総白血球数は正常かやや増加がみられ、

好中球・単球は増加し、リンパ球・好酸球は減少する

『ストレスパターン/ステロイドパターン』

がみられることがよくあります。

化学検査では、ALT・ALP・Tchoの上昇が多くみられます。これは、ステロイド肝障害や脂質代謝異常によるものです。

BUNの低下をみることもありますが、これは尿量が増加していることが原因と思われます。

尿検査

症状として多尿・多飲があるために、尿量が非常に増えています。

そのため尿検査では低比重尿が確認できます。

健康な犬の尿比重は>1.035ですが、

クッシング症候群の犬のほとんどは尿比重が<1.015と薄い尿で、

多くの場合<1.008となっています。

さらに約50%では尿路感染症がみられます。

通常濃い濃縮された尿では細菌は増殖することができませんが、

クッシング症候群では尿が薄くなっているため細菌が増殖しやすく、細菌性膀胱炎が多くなります。

特殊検査:確認検査

症状や身体検査で十分にクッシング症候群が疑われる場合に、特殊検査・確認検査を行います。

他の疾患があった場合、30〜65%でクッシング症候群と同じような検査結果が出てしまいます。クッシング症状がない場合は、偽陽性となることが多く誤診をまねく可能性があります。

1つの検査で完璧な検査はなく、

場合によっては検査を繰り返したり、組み合わせて判断する必要があります。

低容量デキサメサゾン抑制検査(LDDST)

感度85〜100%、特異度44〜73%とされています。

アメリカ獣医内科学会(ACVIM)のConsensus Statement【Diagnosis of Spontaneous Canine Hyperadrenocorticism: 2012 ACVIM Consensus Statement (Small Animal)】や獣医内分泌学の成書(Canine&Feline Endocrinology)ではGold Standardとしてこの検査をすすめられていますが、100%の診断精度ではないとも言っています。

検査に8時間(最初の採血から最後の採血までに8時間)必要となります。

ACTH刺激試験

感度80〜94%、特異度82〜91%とされています。

検査時間は1時間ほど(最初の採血から次の採血まで1時間)で終わります。

尿中コルチゾール・クレアチニン比(UCCR)

感度50〜100%、特異度22〜100%とされています。

画像診断

腹部超音波検査

副腎のサイズ、肝腫大の有無やエコー源性をチェックします。

下垂体依存性副腎皮質機能亢進症(PDH)の場合、一般的には左右対称な両側性副腎肥大がみられ、犬の体格・体重に関わらず最大の幅(厚み)が7.4mm以上が副腎肥大と判断するとされています。しかし、小型犬では6.0mm以上を副腎肥大と判断すべきとの報告もあります。

小型犬が多い日本ではこの6.0mmを判断基準にした方がいいかもしれません。

副腎性の場合は、左右非対称性で腫瘍化している副腎は明らかに腫大し、時々血管内にも腫瘍が浸潤していることが確認される。腫瘍ではない側の副腎は萎縮(5mm以下)しています。

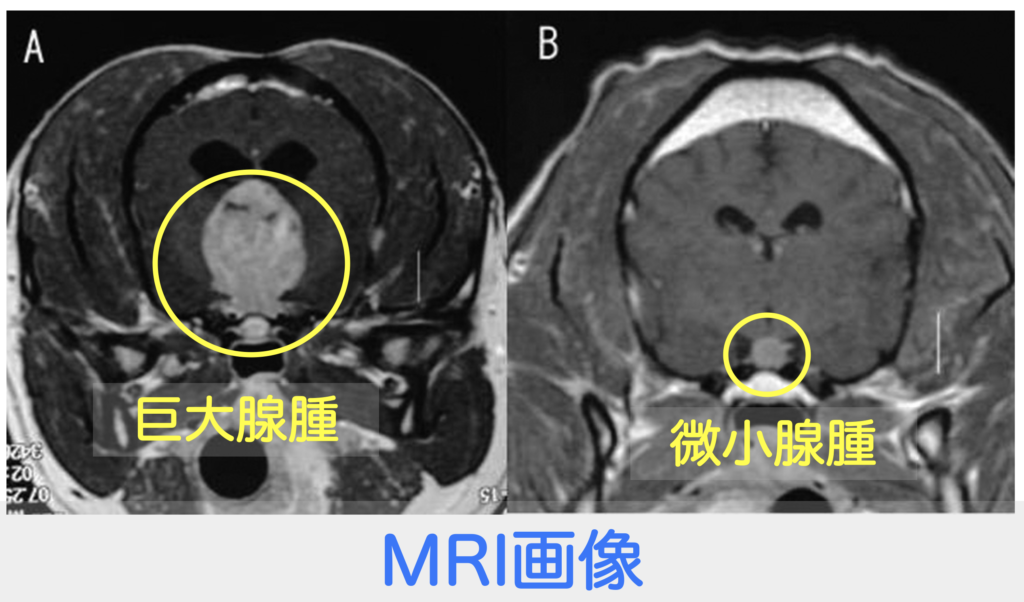

MRI検査

クッシング症状があり、特殊検査、超音波検査で下垂体性のクッシング症候群(PDH)であろうと分かった場合に、

では下垂体の大きさは?

という疑問には答えられません。

PDHの場合、先ほど言ったように微小腺腫が80%、巨大腺腫が20%の割合でみられます。

発作などの神経症状があれば巨大腺腫が疑われますが分かりません。

MRI検査は下垂体の評価に有用な検査になります。

すでに神経症状がある場合(発作、食欲廃絶、運動失調、行動異常など)は下垂体巨大腺腫が疑われます。その際の治療としては放射線療法が適応となるためにやはりMRIが必要になります。

また、内科治療を始めた後に下垂体が急速に大きくなることがあります。

これを“ネルソン症候群”と言います。

副腎皮質より放出されるコルチゾールは下垂体に作用し(これをネガティブフィードバックと言います)、ACTHを放出しないようにします。つまり機能を抑え込む働きをします。内科治療でコルチゾールを抑制するとこのネガティブフィードバックもおこらなくなるために下垂体に制御が効かなくなり大きくなるというものです。もともと下垂体巨大腺腫だった場合は、周囲の脳への圧迫がより重度になり神経症状を一気に悪化させてしまう可能性があります。

そういった意味でも事前にMRI検査をしておくことが推奨されています。

治療:治療をする?

治療のゴールは

オーナー様が困っている症状を改善することになります。

食べ過ぎてしまうことが困ってるのか、脱毛で困っているのか、多尿・多飲で困っているのか・・・。

つまり、完治を目指すのではなく対症療法が主体となります。

クッシング症候群はあるけれど、

困った問題がないならば治療を行わないというのも1つだと思います。

副腎腫瘍である場合

外科的切除が可能であれば外科手術が第一選択になります。

外科手術ができない場合は内科的に補助療法をおこなっていきます。

下垂体性クッシング症候群(PDH)の場合

下垂体性クッシング症候群では

治療しないとすぐに命の危険があるというわけではありません。

症状がない場合は治療しないのも1つの選択です。

内科治療は、

症状緩和が目的の治療になるため、

原因となっている下垂体腫瘍に対する治療ではありません。

薬の量の調節をすることはありますが

基本的には生涯続けていく治療になります。

内科治療では『トリロスタン』という薬を使用します。この薬はステロイド合成経路に作用してステロイド合成を可逆的に阻害します。

治療前までは

体は多量のコルチゾールの影響を受けてその状態に慣れてしまっています。

治療を始めるとこのコルチゾールが減少することになりますが、一気にコルチゾールが減ってしまうことで調子が悪くなる犬がいます。

そのため、治療をスタートする際は低容量のトリロスタンから開始してコルチゾールが減少していくことに体を慣らし、1〜2週間ずつ副作用が出ていないかをチェックして薬の量を調節していきます。薬の量が安定すれば1ヶ月後、3ヶ月後とチェックの間隔をあけていくことができます。

『ミトタン』(O,P’-DDD)という薬を使用することもありますが、比較的副作用が多い薬です。この薬は副腎皮質を破壊することによってステロイドの分泌を抑制します。

治療しないことでの合併症は?

診察の際にクッシング症候群ではあるけれど症状や検査結果が“グレーゾーン”の犬がいます。

そんな時は経過観察とすることがありますが、少しずつ症状が強く出てきます。

この質問もよく伺います。

副腎腫瘍であったり、下垂体の巨大腺腫の場合は症状の進行が早いことが多いです。

下垂体性の微小腺腫によるクッシング症候群(もっとも多いタイプ)では、進行がゆっくりです。約80%では下垂体は重篤な神経症状を起こすほど腫大しないとされています。

しかし、コルチゾールが過剰に長期に影響するとクッシング症状に加え合併症も出てきます。

長期コルチゾールの影響で免疫抑制状態になっていることで感染症になりやすくなります。

皮膚感染症や泌尿器感染症(尿が薄いのでより感染しやすい状態)です。

ステロイド影響により“血栓”ができやすくなります。

これは凝固因子が増加することや、全身性高血圧や糸球体腎症に伴って腎臓からタンパク漏出・ATⅢ漏出が起こることや線溶系阻害作用などが関係しています。

この血栓が肺の血管に詰まると呼吸困難の症状、肺血栓塞栓症となります。

家でできること

犬がいつも通りというのが一番いいですね。

いつもと比べて元気がない、食欲がない、下痢しているなどではすぐに動物病院へ行くと思います。

いつもよりすごい食欲、水を飲む量が多い(おしっこが多い)というのは元気のバロメーターかもしれませんが、病気かもしれません。

いつもと違うことが病気のサインです。

これを早く見つけてあげましょう。

どのくらい水を飲んでる?

『1日でどのくらい水を飲んでますか?』

こんな質問をしても普通は答えられません。

なかには、

しっかり調べている方もいますが・・・。

おおよそでいいんです。

500mlの空いたペットボトルを用意します。

そこにいつもの飲み水を入れます。

飲み水用の器にはペットボトルからいつも同じ高さになるように継ぎ足していきます。

ペットボトルの残りの水を確認すればだいたいどの位水を飲んだかが分かります。

これが1日だけなら、もしかしたら何かしょっぱいおやつをあげたとか(笑)

- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)はコルチゾール(ステロイド)が長期間、多量に分泌されておこる

- 原因は下垂体腫瘍、副腎腫瘍、(医原性)

- 食べすぎる、水を飲みすぎる

- 診断は症状が一番大事

- 症状が軽度であれば治療しないのも1つの選択肢

4か月ほど前、12歳のミニチュアダックスが、肝臓の数値が悪く、いろいろ検査していくうちに、クッシング症候群が疑われ、ACTH刺激試験で陽性となりました。

今のところ代表的な症状に当てはまる症状は出ていません。

このまま何の症状もでないこともありますでしょうか?数値自体は次第に悪くなっていくものですか??

この病気は、寿命には影響しないことも多いとも聞きました。

今のところ、2ヵ月に一度副腎のエコー検査をお願いしていて、両方とも肥大しているようです。

当時治療するかどうかはすぐに決めなくてもよいですが...と言われたまま、伸ばし伸ばしで決めきれずにいます。

症状が何も出ていないこと・寿命に影響がないこと、それと薬代・定期的な検査の費用、それが生涯に続くことを考えると、治療を迷ってしまいます。

パチさん

コメントありがとうございます。

治療をどうするか迷っているとのこと、お気持ちお察しします。

私が診察しているクッシング症候群の犬達でも治療する場合もしない場合もあります。

本記事に記載していますように犬・家族が『困った』症状があるかどうかがポイントになるかと思います。

治療しない場合の合併症なども記事にあるとおりです。

実際バチさんのワンコの肝臓の数値がどの程度かは不明ですが、

それが(他の病気によるものではなく)クッシング症候群の影響によるもので困っているのであれば治療をするのがいいかもしれません。

ただ、私が診察しているクッシング症候群のワンコで軽度の肝酵素上昇の場合は無治療で経過を見ている場合が多いです。

また、下垂体性のクッシング症候群のワンコと診断できている場合には頻繁に超音波検査で副腎はチェックしていません。その費用を別の部分に使ってもらうようにしています。

(副腎はある程度の大きさになることはしょうがないですし、その大きさで治療をするかどうかを判断しないので。)

お答えになっていますでしょうか?

なにかしら症状が出てきたら、治療を検討しようと思います。

この度はありがとうございました。

お返事が大変遅くなりすみません!