ある日、愛犬が『はぁはぁ』していて呼吸があらかったらどうしたんだろう?と心配になりますよね。

犬の『はぁはぁ』する原因のうちの一つ僧帽弁閉鎖不全症について勉強して、家でできること/するべきことを把握しましょう。

この記事では『症状・自宅でできること』までです。

もくじ

症状・家でできること

犬が呼吸があらい時には様々な原因が考えられます。

原因

・パンティング・熱中症

・痛み・肺水腫

・肺炎・貧血

・胸水・胃拡張/胃捻転

・心臓病・感染症

・中毒・短頭種症候群

などなど

どのような原因にしろ呼吸があらい時には病院に行くことをお勧めします。

どの原因にしても早急に対応が必要になるので、できる限り早く病院にいきましょう。

ただ、元気一杯でたくさん遊んだあとならばしばらく呼吸があらくなっていても問題ありません。これは『パンティング』と呼ばれる行動で、汗をかかない犬ではベロを出してはぁはぁすることで気化熱を利用して体温を下げようとしています。

パグやブルドックなど顔が平らな短頭種が運動後に呼吸があらい場合、鼻腔狭窄や軟口蓋過長症のために上手に体温を下げることができなくなっているかもしれません。元気があるのであればまずは体を冷やしてみて下さい。冷やす際は首回りや脇・股などが効率よく冷やすことができます。体を冷やしても呼吸が落ち着かないのであれば熱中症などが考えられます。早く病院へ行きましょう。

今まで健康診断などで病院に行った際に、

『心臓の雑音が聴こえます』

と指摘されたことがある犬が呼吸があらくなっている場合は心臓病(僧帽弁閉鎖不全症)が原因で呼吸があらくなっているかもしれません。

心臓病(僧帽弁閉鎖不全症)について

中年以降の小型犬の多くがこの心臓病(僧帽弁閉鎖不全症)を患っています。僧帽弁閉鎖不全症、僧帽弁粘液腫様変性など様々な名前で呼ばれていますが、簡単に弁膜症といったりもします。

犬の心臓はちょうど犬が肘を曲げた所の位置にあります。

心臓には4つの部屋がありそれぞれ左心房、左心室、右心房、右心室と名前がついています。

また、それぞれの部屋は逆流防止弁のドアがついていて、僧帽弁、大動脈弁、三尖弁、肺動脈弁と名前がついています。

心臓の中では弁のおかげで血液は逆流することなく一方通行で流れています。

肺から肺静脈→左心房→左心室→大動脈→全身

全身から大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺

図で赤矢印の部分あたりが僧帽弁でここの調子が悪くなり血液が一方通行でなく、行ったり来たりになってしまうのが、『僧帽弁閉鎖不全症』です。約30%の犬では三尖弁でも逆流が起きています。

運動不耐性(疲れ易い)

咳

呼吸があらい

肺から戻ってきた血液は酸素をいっぱい満たして全身へと運ばれていきます。

僧帽弁閉鎖不全症ではその血液の一部が逆流してしまうため、全身へ送られるはずの血液量が減少し、疲れやすさが出たり、なんとか全身へ酸素を送ろうと呼吸数を増やします。また少しずつ心臓が大きくなり気管支を刺激しやすくなるために咳が出ることもあります。

しかし、こういった症状も分かりづらく健康診断の際に獣医師から心雑音を指摘されて分かることが多いです。

12歳の年齢でみると、シー・ズーとポメラニアンでは30%以上、チワワでは40%、マルチーズで50%、キャバリアでは60%で僧帽弁閉鎖不全症があるとされています。

心臓病を指摘されたことがある犬や中年以降の小型犬ではご自宅で日頃から気をつけていただきたいことがあります。

- 心雑音をチェックする

- 心拍数をチェックする

- 呼吸数をチェックする

- 食欲の変化をチェックする

- 被毛や皮膚の状態をチェックする

- 遊び方や散歩の様子をチェックする

- 病院で適切な検査を受ける

①心雑音をチェックする

問題ない心臓であれば『ドッ・キン、ドッ・キン』と聴こえる音が『ザァー、ザァー』と聴こえるようになります。これが心雑音です。軽度であれば聴こえませんが、徐々に進行してくると犬の胸に耳を当てると『ザァー、ザァー』と聴こえるようになり、かなり進行すると夜中に一緒に寝ていても聴こえるようになります。

②心拍数をチェックする

先ほど僧帽弁閉鎖不全症では血液が逆流してしまうという事を話しました。そのため本来全身に送り出すべき血液量(1回拍出量)が減少します。その減少した分を補うために心拍数を増やしてカバーしようとします。安静にしている際(就寝時など)に心拍数が増えてきている場合は僧帽弁閉鎖不全症が進行してきている可能性があります。

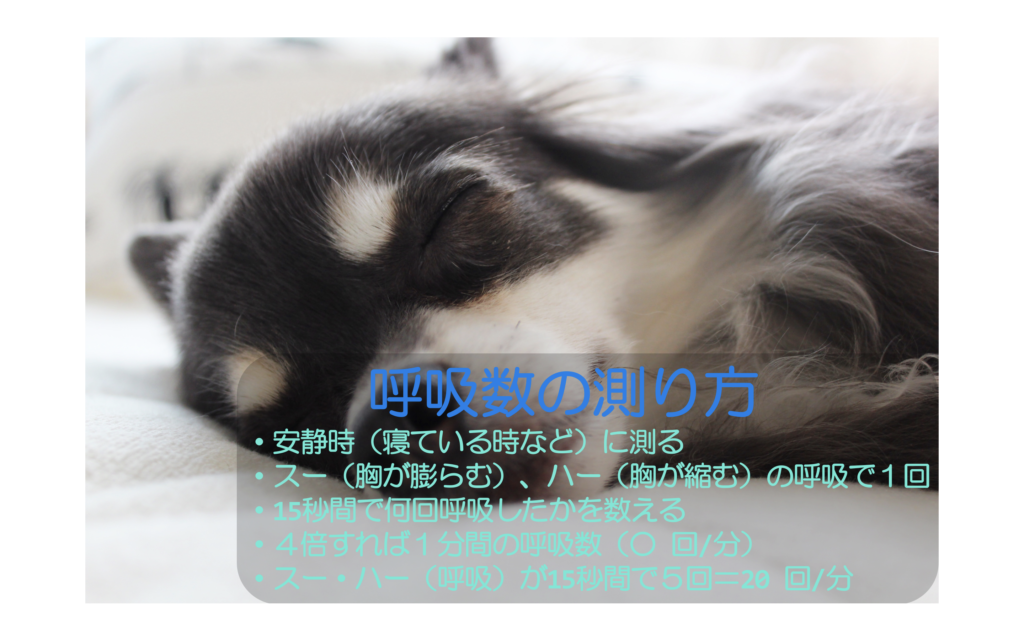

③呼吸数をチェックする

呼吸数のチェックは非常に大切です!!!

心臓性肺水腫は進行した僧帽弁閉鎖不全症のために起こります。肺に水が溜まっている状態です。

健康な犬の安静時呼吸数(寝ている際の呼吸)は小型犬では1分間に20回位、大型犬では15回位です。30回を超えてきた場合は『何か変だな』と考えた方がいいサインです。呼吸が1分間に40回を超えている場合は肺水腫が起こっている可能性があります。

肺水腫が重度であると、お座りの体制で『はぁはぁ』と早い呼吸をしています。横になることもできずにお座りのままで苦しそうにしているときはこのまま呼吸数を測ってみてください。そしてできる限り早く病院へ連れて行ってあげましょう。

肺水腫の時は、犬は自分自身で呼吸が楽な姿勢を探してお座りでいます。無理に体制を変えさせたり、抱いたりさすったりはやめましょう。

④食欲の変化をチェックする

⑤被毛や皮膚の状態をチェックする

⑥遊び方や散歩の様子をチェックする

僧帽弁閉鎖不全症が進行すると、十分な血液を全身へ送り出すことができなくなるために各臓器への負担がかかり全身状態が変化してきます。それをチェックするために食欲や被毛・皮膚の状態を観察する必要があります。

『うちの子、もう年のせいか散歩行きたがらないのよね。』

という声もよく聞きます。なかには僧帽弁閉鎖不全症の治療をはじめると散歩に行くようになったり活発になったりする犬がいます。この犬たちは年齢のせいではなく心臓病が原因で動きたくなかったということになります。治療して初めて今までの行動が心臓病の症状だったと気づくこともあるということです。

高齢の犬に多い病気のために『疲れ易い/運動不耐性』という症状は非常に分かりにくいと思います。関節が痛くて動きたくなかったり、太っていて動きたくなかったり、筋力低下のために動きたくなかったり様々な原因が考えられます。

犬の咳は喉に何か詰まっているような感じで、咳を連続でして最後に白い泡沫状の液体を吐く事もあります。軽い咳払いのような時もあり咳の様子だけでそれが心臓性の咳なのかその他の原因かをはっきりさせることは難しいと思います。興奮した直後(心臓がドキドキしている時)や明け方に咳をしている場合は心臓性の咳のことが多いように思います。

⑦適切な検査を受ける

ご自宅でできることではないですが、心雑音が聞こえているのであればその雑音の原因を突き止めておくことが良いでしょう。現在の心臓の状態を把握して、今後どのように進行を抑えていくかのプランをたてる必要があると思います。

中年以降では、定期的に病院に行き聴診器で胸の音を聴いてもらったり、身体検査をしてもらうなど健康診断を積極的にしましょう。

まとめ

・中年以降の小型犬では心雑音に注意が必要

・呼吸数を測る

・呼吸数が1分間に40回を超えていたらすぐに病院へ行く

・中年以降になったら定期的に健康診断をする